|

|

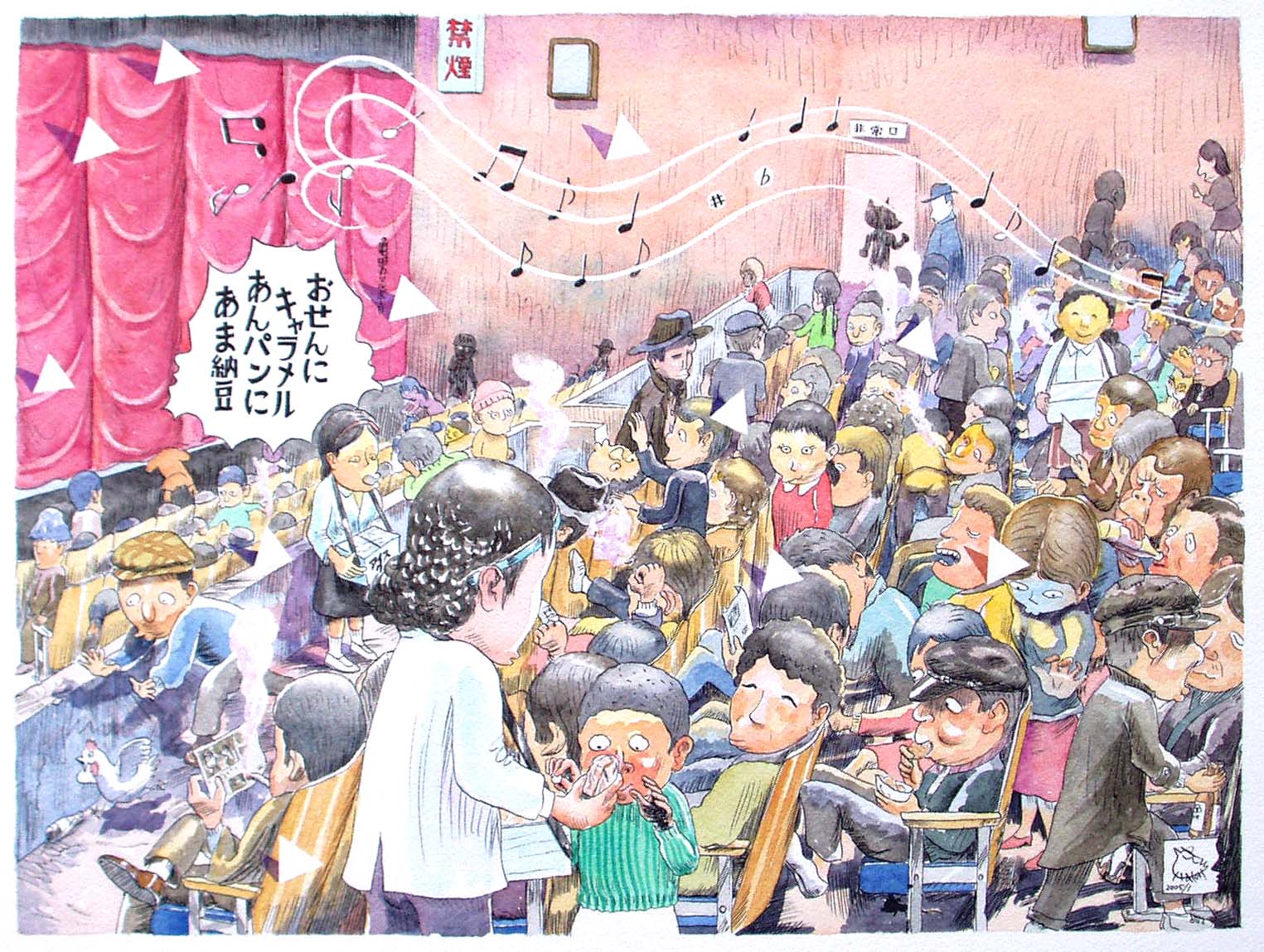

| 幕間の映画館 人間、娯楽がないと参ってしまう。頭も体も活動を停止しかねない。 ストレスと言うやつで、病に伏せたり、もめ事の要因にもなる。 古代には神々が天照御大神の怒りを静めようと天の岩戸の前で踊り歌ったとも言う。 歌って踊ってわっしょいわっしょい。それを盛り立てるのが美術であり、酒であり、女人である。 この五第要素抜きにして、衣食住、空気足りたとしても生きるのは困難。 しかし、それも、度を過ぎると同じ黙阿弥。 大した仕掛けもない「のど自慢」や何も仕掛けのない「ラジオ体操」のロングランもあるから 早急に美術、色気とも言えないところもある。 江戸のころより正月ぐらいはのんびりしようと思うのが大方の庶民の考え。 それだけに「年内までには・・」とどうでもいいことまでをも走り回る大晦日なのであった。 一夜明けての正月は宴のご馳走。おごそかな中にもお祭りムード。 かるた、トランプ、羽根突きも娯楽であるが、仕掛けもなく、ささやかな故に「遊び」の範疇に入れられる。 江戸庶民にとっての最大の娯楽は芝居観劇であったろうが、戦前戦後と芝居に代わって映画が台頭してくる。 「墨東奇譚」の冒頭で「世に活動なるものが評判だが、見たことない・・」と荷風は言い、寺島の玉の井を愛した。 映画でもなく、サイレントの「活動」なのである。 正月も二日になると映画館がオープンする。羽根突き、かるたの手を止めて、人々はどっと映画館へ押し寄せた。 佐賀市内には大手五社以外にも中小の映画館が十館はあったろうか。「・・寅さん」が正月映画の定番であった ように、 各社、これぞ娯楽と人気スターを配するのだが、オールスター総出演、オール天然色の二本立ての東映時代劇が 圧倒的な強さを誇っていた。 「清水次郎長」丹下左膳」「新吾十番勝負」など数え切れない。 席が満員でも、客止めもなく、入れ替えなし。ロビー、トイレまでも人があふれ、通路にも新聞紙広げて座った。 着ぶくれの人人人のド超満員。一本終わると、席を立つ人、席を奪い合う人々も身動きできない。二等列車並。 小便臭さに汗臭さ。売り子のもなかアイスが飛ぶように売れるのだった。 |

|

戻る