|

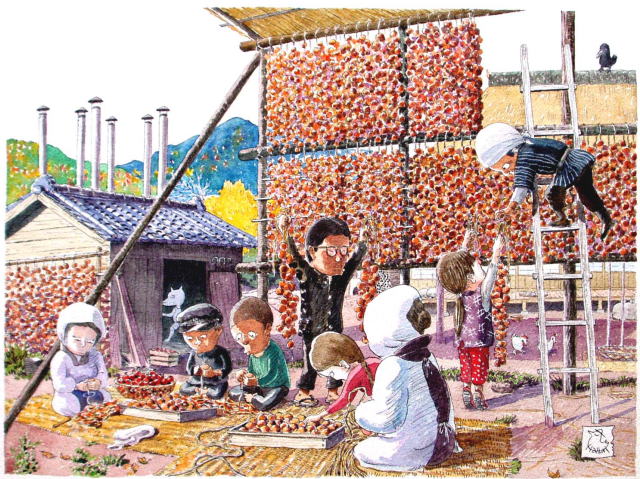

| 吊し柿 柿が赤くなると医者が青くなるとか。子供にとっては目の毒。腹が鳴るなり法隆。 忍ぶ恋の葉隠れが秋には葉を落とし結実をさらけだす。「取れるものなら取ってみろ」と言わんばかりに届きそうで届かない高さにぶら下がる。まるでギンヤンマ。 よその家の塀からはみ出したのを失敬したり、所有者不在の柿の木に登り、柿より先に落っこちて骨折したとか、柿盗り行脚を決行し「どろぼー」と追いかけられ、獲物にかじりついたところが渋柿で思わず唾を吐いたとか、かつての山ザルたちの日記は渋い。 その渋柿も時間を置けば甘くなる。熟した柿がぼとりぼとりと地面につぶれ、柿の平面。骨と化した木の枝の”最後の一柿”は佐賀のいっちょ(一つ)残しかカラスのはえにえか、これまた山里に美しい。 渋柿の渋を抜く方法もいろいろあるようだけれど、干し柿にするのが一般的で、日本人には正月のお供え柿としてなじんでいる。京都には干し柿一個をまるまる包んだ和菓子もある。 天日で干すことで渋味と水分が抜け、白い粉のふいた姿見はちょっとおばあさんだが愛嬌のある美味しい干し柿になるのである。この渋柿をここでは葉隠(はがくし)と言う。 佐賀県大和の松梅、名尾は干し柿の名産地。山懐に抱かれた葉隠の里でもある。日当たり良好、村人元気でご飯がうまい。柿の実たわわな山里の晩秋は稲刈りに続き干し柿作りに忙しく、医者にいくヒマもない。 これまた小春日和のむしろの上で、一家総出の作業になる。母ちゃん、姉ちゃん、中学校の柿むきチャンピオンの梅ちゃんは右手にナイフ、左手に柿をくるくる回しあっと言う間に柿をむき、ばあちゃん、子供は縄に柿を通し、父ちゃんは田んぼに丸太で組んだ柿小屋に柿の簾(すだれ)を吊すアーティスト。 赤い夕日が柿小屋染めて、今日も一日ご苦労さん。みんなの顔も柿色に家族そろってたのしい我が家。 柿むきチャンプの梅太郎さんは今年六〇才。時代は移る。柿小屋も今じゃビニールハウス。もう一度見たい南京簾、柿簾。人も訪れ、村はにぎわい、お金を払っても見てみたい。 |