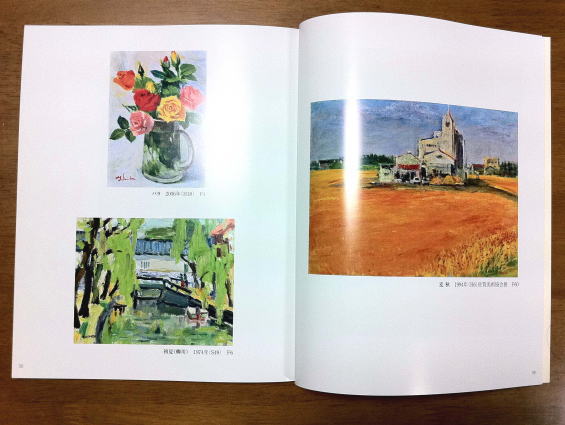

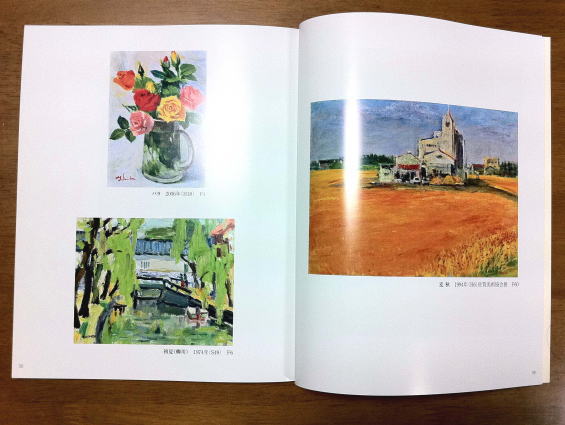

吉田進一画集

展示作品掲載 オールカラー 69P ¥2.000(税込)

吉田進一米寿展

2012年8月28日(火)〜9月2日(日)佐賀県立美術館4号展示室

吉田進一画集

展示作品掲載 オールカラー 69P ¥2.000(税込)

進一先生と長男の求さんと7回生の信夫ちゃん(眼鏡)

|

|

|

| 25歳の自画像(東京美術学校卒業) | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 四天王 | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 展示スタッフ(最後までいた人たち) | ||

|

|

|

|

|

|

| 祝賀会 北高関係者 8/28/2012 旅館あけぼの |

| 吉田進一画集に寄せてのお祝い文 |

|

| 吉田先生の空気 服部大次郎(佐賀北高美術部OB) 吉田進一先生、米寿を迎えられおめでとうございます。 この米寿記念展が夏休みに開催されるというのも吉田先生を象徴しているかのようです。 佐賀北高時代、夏休みが近づくと、ボクら生徒にも自分にも言い聞かすように言われるのだった。 「教員は絵を描く時間が限らる、だから夏休みが勝負。遊んではおれん・・」と。 美術準備室で描かれることもあった。台所シリーズ「窓辺}の後、題材を変えるべきと 迷っておられたようだ。壁にスケッチが貼ってあり、訊くと場所は鳥栖だと言われた。 褐色に地塗りした100号のキャンバスに削り取られた山肌のある風景が描かれ、 その一部始終を興味津津見学していたのだが、ある日突然「これはダメばい」と筆を止められ、 描かれることはなかった。 そして、1、2年後、新たに目にしたのが後の甲冑シリーズに発展する土蔵シリーズ・土蔵の中に 置かれた兜の作品であった。 台所シリーズでも構成要素となっていた窓辺の逆光が土蔵にも引き継がれ、同様に窓の明かりに 土蔵の中の兜が逆光に浮かび上がった。 「影に黒を使ったらいかん」とも言われるだけに影は淡く、印象派、外光派と言うまでもなく、セザンヌ、 岡田三郎助、萬鉄五郎、山口亮一、そしてポロックとつなげても不思議はない。 小さな窓から土蔵に漏れる一条の光は、原初的な洞窟空間にも見えてくる。閉ざされた生活空間とし ての洞窟に何かのはずみでぽっかりと穴が空く。内と外とをつなぐ窓という普遍的な概念が 下敷きにされているよう。 室内から見える窓外の明かるさは、植物の緑を配することでより明るく、また、その空気感はどこでも いいというものではなく、まぎれもなく犬井道の明るさであるということは、作品(絵)を見れば明らかである。 光にも風光、風土の香りが吹きこまれていそうである。 佐賀を訪れる旅人は有明佐賀空港から佐賀市中心部へ向かう車窓の景色に感嘆する。空と大地の 壮大なスケールは北海道にもヨーロッパにも見えるらしい。 48年前、そこで吉田先生とボクらは玉の汗を流しウナギ釣りをしていた。あの日も荒野の形相の 田んぼの上を雄々しい風が吹き抜けていた。海であろうと、干拓地であろうとなかろうと、 幾千年の風は吹き続ける。 ズシンと大地に根を張ったような吉田先生の作品には、常にそのようなシブトイ風が吹き抜けている。 石膏デッサンでは「小さいところにはとらわれず、全体として大きくとらえなさい」と「その空気を描きなさい」 とも言われた。窓を開ければ船が見えるではなく「♪窓を開ければ港が見える」である。今に至る変わらぬ 吉田先生の絵に対する姿勢、考え方の表れである。 描写を超え肉迫しようとする触覚的実在感は土俗や風土に傾斜するのみならず、 ペインティングナイフでの 厚塗りは日本絵画の形式と見るよりはアクションとしてのポロックである。 作品を制作するにおいては、幼年期から現在に至るまでの時間と諸々の思想や表現形式 を通過するものである。 何層もの時間の集積やナイフ、筆触のレイヤーは外には見えないが、「全体として大きくとらえる」 という思想はそれを可能にするようだ。 有明佐賀空港、2階ロビーに飾ってある吉田先生の平成四年作の「嘉永の武具」120号と対峙している ことがある。屏風の前に座る甲冑の戦国武将である。空洞であるはずの甲冑に見る人が忍び込むが、 誰も気づかない。甲冑から見える世界が甲冑の内部空間と融合する。その外側にある空港ロビー をも引きずり 込むように。先生25歳の自画像とカッと口を開け、采配を振るう武将とがクロスオーバーする時、 一つ謎が解けていく。 鮒にはじまり鮒に終わるとあるように、ボクも吉田先生のように田(でん)と構え 自由におおらかに絵を描き続けていけたらと思うこのごろです。 |

|